di Emanuela Griglié e Guido Romeo

Da giovani attiviste come Greta Thunberg, inattesa portabandiera dell’impegno ambientale, alla calciatrice statunitense Megan Anna Rapinoe. Da wild cards come Alexandria Ocasio Cortez o politiche di carriera come Kamala Harris negli Stati Uniti e Jacinda Ardern in Nuova Zelanda, fino ai nuovi vertici europei, dove Ursula von der Leyen e Christine Lagarde occupano le due poltrone più importanti. In Finlandia, Sanna Marin guida un governo a maggioranza rosa e in Catalogna la ciudadana Inés Arrimadas ha costruito alternative ai secessionismi che sembravano impossibili. Fino al Nobel 2020 per la chimica, che ha incoronato sottolineandolo (e finalmente, visto che l’Accademia svedese che li assegna aveva tanto da farsi perdonare in fatto di discriminazioni di genere) due donne, Jennifer Doudna ed Emmanuelle Charpentier. E così via. L’elenco potrebbe essere lungo (con l’eccezione, purtroppo, del nuovo governo italiano dove ancora i maschi sono la maggioranza), e soprattutto in evoluzione. Ma una cosa è certa: mai come oggi nel mondo occidentale abbiamo un numero tanto consistente e trasversale di donne in posizioni di leadership. E non si tratta solo di occupare caselle di potere. In parallelo, seppur molto lentamente, è in atto una graduale apertura di ambiti fino a poco tempo fa inaccessibili alle donne.

La NASA, per esempio, non le ammise tra le file dei propri astronauti fino al 1978 e tra le motivazioni c’erano anche alcune strambe credenze, come quelle sugli effetti potenzialmente letali delle mestruazioni nello spazio. Oggi, invece, l’agenzia spaziale americana ha fatto dell’inclusività la sua bandiera e promuove passeggiate spaziali tutte al femminile. Peccato, però, che proprio la prima sia saltata alla vigilia del debutto. Motivo: nessuno aveva pensato alla cosa più ovvia, ovvero che le tute spaziali, purtroppo, erano disponibili solo in taglie da uomo.

Anche il vocabolario si stia adeguando a raccontare la società che cambia con nuove parole: manel, mansplaining, bropriating o pinkwashing sono ormai incredibilmente di uso comune nei media anglosassoni e rappresentano il tentativo di creare una struttura di racconto efficace. Fino a poco tempo fa, invece, le donne ci erano presentate e narrate quasi sempre e solo da una prospettiva maschile. Ecco perché Wikipedia, l’enciclopedia libera nonché sito più visitato del web, ne ha fatto una sua priorità: modificare linguaggio e interfaccia in modo che le utenti di sesso femminile siano più coinvolte. E questo andrebbe fatto anche per i social media. È infatti dimostrato che like e follower non premiano in maniera meritocratica la qualità e inoltre che i bias (preconcetti) dell’algoritmo danno meno visibilità alle voci delle donne (e non solo) – in politica, nello sport, nel giornalismo e nel mondo accademico – che ottengono quindi in partenza un livello minore di attenzione.

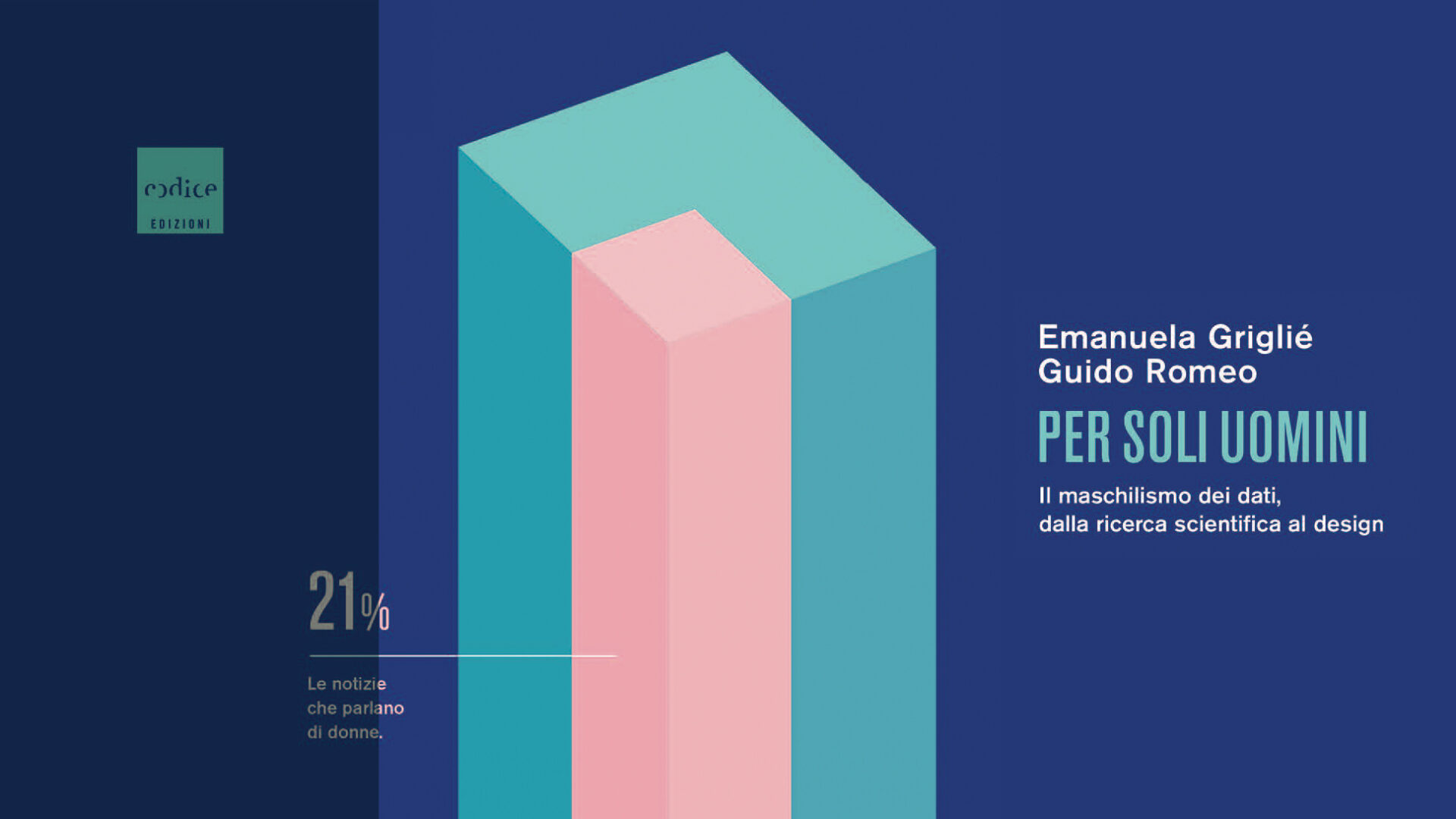

Siamo nel mezzo di una grande transizione culturale, ma domanda che abbiamo provato a porci, da cui nasce questo libro, Per Soli Uomini (Codice edizioni), è stata: quanto è effettivamente profonda e reale la trasformazione a cui stiamo assistendo?

Rispetto alla fotografia scattata all’inizio degli anni Novanta da Carol Tavris nel suo ficcante e indispensabile The Mismeasure of Woman, i passi avanti sono molti. L’eterno soffitto di cristallo del potere maschile scricchiola. Ma poi leggiamo i desolanti risultati dell’indice di genere del Forum per lo Sviluppo delle Nazioni Unite: nove persone su dieci hanno ancora pregiudizi contro le donne. L’occupazione femminile non decolla, complice anche il Covid-19 che rischia di riportare l’equilibrio familiare agli anni Cinquanta. Le donne hanno tre volte più probabilità di subire violenze e minacce sessuali rispetto agli uomini e nei singoli parlamenti degli Stati europei rappresentano ancora solo il 23,7% degli eletti. E pure il gap salariale è più vivo e vegeto che mai. Diversi studi rivelano che anche nei Paesi più egualitari del mondo le donne svolgono ancora la percentuale maggiore dei lavori domestici non retribuiti. In Svezia, che è al primo posto nell’indice sull’uguaglianza di genere dell’Unione Europea con un punteggio di 83,6, il 74% delle donne si occupa della casa per almeno un’ora al giorno, rispetto al 56% degli uomini. La media europea è 79% vs 34%.

Insomma, l’impressione è che quel benedetto soffitto non crolli davvero mai; o meglio, sembra che sopra se ne celi un altro, assai meno visibile e ben più complesso da smantellare. È l’impalcatura dei dati su cui è costruita la conoscenza che governa il mondo contemporaneo. Nell’era dei big data è sempre più cruciale nel determinare non solo come vengono progettate le nostre auto e le nostre città, ma anche come funzionano numerosi farmaci salvavita e come si comportano i sistemi di intelligenza artificiale oggi sempre più pervasivi.

Non ce ne rendiamo quasi conto, ma quello in cui viviamo prima che un mondo “per soli uomini” è un mondo a taglia unica, disegnato su dati quasi esclusivamente maschili, come ha denunciato Caroline Criado Perez nel suo Invisibili, e che crea sistemi economici, scientifici e sociali perdenti per tutti, perché inefficienti. Al centro c’è lui, il “maschio standard” su cui siamo stati abituati a misurare e modellare tutto, che però oggi risulta essere poco rappresentativo pure degli stessi maschi. Ecco perché spesso, e nella pratica, per le donne i predellini del tram sono troppo alti o le porte di certi uffici così pesanti o gli smartphone enormi da tenere in una mano, per non parlare poi dei giubbotti antiproiettile e delle cinture di sicurezza in auto che non le proteggono a dovere. Il mondo non è disegnato pensando (anche) alle donne, che hanno corpi, abitudini, esigenze differenti. E questo ha conseguenze pesanti.

Questo libro vuole essere proprio questo: un viaggio esplorativo nel maschilismo dei dati e un tentativo di evidenziare casi virtuosi in cui lo si contrasta per creare un mondo migliore non solo per le donne, ma per tutti. Sì, anche per gli uomini, ma in realtà per tutti i componenti di quella società sempre più diversificata e “non-binary”, ovvero non riducibile a due generi ricalcati sui due sessi biologici, nella quale stiamo finalmente entrando. Per fortuna i diritti non sono un gioco a somma zero, perché non esistono in numero limitato. Non sta scritto da nessuna parte che se le donne guadagnano di più, allora gli uomini devono guadagnare di meno. Anzi, se più donne lavorassero, l’anemico PIL italiano crescerebbe.

In un’era governata dai dati, dove le distinzioni tra mondo fisico e digitale collassano, questo “gender data-gap” è inaccettabile non solo perché ingiusto, ma perché crea un’infrastruttura asimmetrica, inefficiente nel soddisfare bisogni e costosa per i suoi effetti sociali. L’ineguaglianza di genere è, infatti, un problema sociale. Dove donne e ragazze hanno livelli di salute, istruzione, guadagni e possibilità in linea con quelli maschili, il beneficio è per tutti. Lo evidenziava già Victoria Bateman nel suo The Sex Factor, spiegando come uno dei fattori che hanno contribuito alla nascita della Rivoluzione industriale in Inghilterra. Ecco perché è un vantaggio, oltre che un dovere, costruire una società che non sia più “per soli uomini”, ma per tutti, in cui si smetta, insomma, di considerare la maggioranza della popolazione solo una nicchia.